Zeitreise durch das Oberhausener Stadtbild

Städte befinden sich ständig im Wandel, doch kaum eine Region hat sich wegen des Strukturwandels mehr verändert als das Ruhrgebiet. Wo einst Zechen und die Schwerindustrie das Stadtbild prägten, zeugen davon teilweise nur noch Relikte. An anderen Stellen ist aus dieser Zeit nichts mehr übriggeblieben. Beides gilt auch für das Oberhausener Stadtbild: Der Strukturwandel, aber auch die Vergangenheit prägen das Stadtbild Oberhausens.

Gemeinsam mit dem Stadtarchiv haben wir historische Aufnahmen von markanten Orten und Gebäuden in Oberhausen herausgesucht, um dann dieselben Orte aufzusuchen, aktuelle Fotos zu machen und diese gegenüber zu stellen. Zu den einzelnen Gegenüberstellungen und Fotomontagen gibt es kurze Begleittexte, die sowohl die Fotos als auch die Orte beschreiben. Viel Spaß mit unserer Zeitreise durch das Oberhausener Stadtbild!

Theater Oberhausen

Das Theater Oberhausen wurde am 15. September 1920 mit Grillparzers „Sappho“ eröffnet. Es entstand in mehreren Um- und Ausbauschritten aus einer Gasthofbühne und war zunächst ein reines Schauspieltheater. Gleich nach der ersten Spielzeit wurde ein Opern- und Operettenensemble angegliedert. Ein Jahrzehnt später wurde das Stadttheater ein klassisches Drei-Sparten-Haus mit eigenen Ensembles für Schauspiel, Oper und Operette. 1939 kaufte die Stadt das Gaststättengebäude mit Theatersaal und ließ es zu einem vollwertigen Theater ausbauen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Theater stark beschädigt, der Theaterbetrieb ging jedoch in Ausweichspielstätten weiter. Am 10. September 1949 konnte das Theatergebäude als erstes des Ruhrgebiets den Spielbetrieb wiederaufnehmen. Zu der Wiedereröffnung gehörte auch ein kleines klassisches Ballett.

In den 60er Jahren erregte das Theater zunächst durch zahlreiche Ur- und Erstaufführungen überregionale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wirkte sich der beginnende Strukturwandel mit dem Schwinden von Kohle und Stahl auch auf den Theaterbetrieb aus. 1965 wurde das Ballett aufgegeben, zwei Jahre später die Oper und 1973 schließlich das eigene Schauspiel. Weitergeführt wurden ein Musiktheater mit den Schwerpunkten Operette und Musical und das „Theater im Pott“ (TiP), ein Kinder- und Jugendtheater, das sich schnell in der Region etablierte. Erneute Finanznöte lösten 1991 wieder Diskussionen über die Struktur des Theaters aus und führten zur Schließung der Musiktheater-Sparte. 1992 wurde ein neues Sprechtheater eingeführt. Mit Herbert Fritschs Inszenierung „Nora oder Ein Puppenhaus“ erhält das Theater Oberhausen eine Einladung zum Berliner Theatertreffen 2011, die zweite in der 90jährigen Geschichte des Hauses. Während der Corona-Pandemie entwickelte sich das Theater Oberhausen mit neuen Formaten als Ort der Öffnung in die Stadtgesellschaft von Oberhausen weiter und erreichte mit neuen digitalen Angeboten eine hohe Aufmerksamkeit.

In der aktuellen Spielzeit unter der Überschrift Gute Hoffnung sind Themenschwerpunkte Klasse, Frauen & Macht, Klima. Im Open Haus sind alle eingeladen ihr Theater mit zu gestalten, selbst zu spielen oder das Theater als Ort der Gemeinschaft und Vernetzung zu nutzen. Dem altersgerechten Repertoireaufbau im Kinder- und Jugendtheater gilt der besondere Fokus. Mit dem neuen Schwerpunkt Urban Arts zieht wieder Tanz am Theater Oberhausen ein und ergänzt das künstlerische Angebot in den drei Spielstätten Großes Haus, Studio und Bar sowie im Stadtraum. Mehr zu der Geschichte des Theaters findet ihr hier.

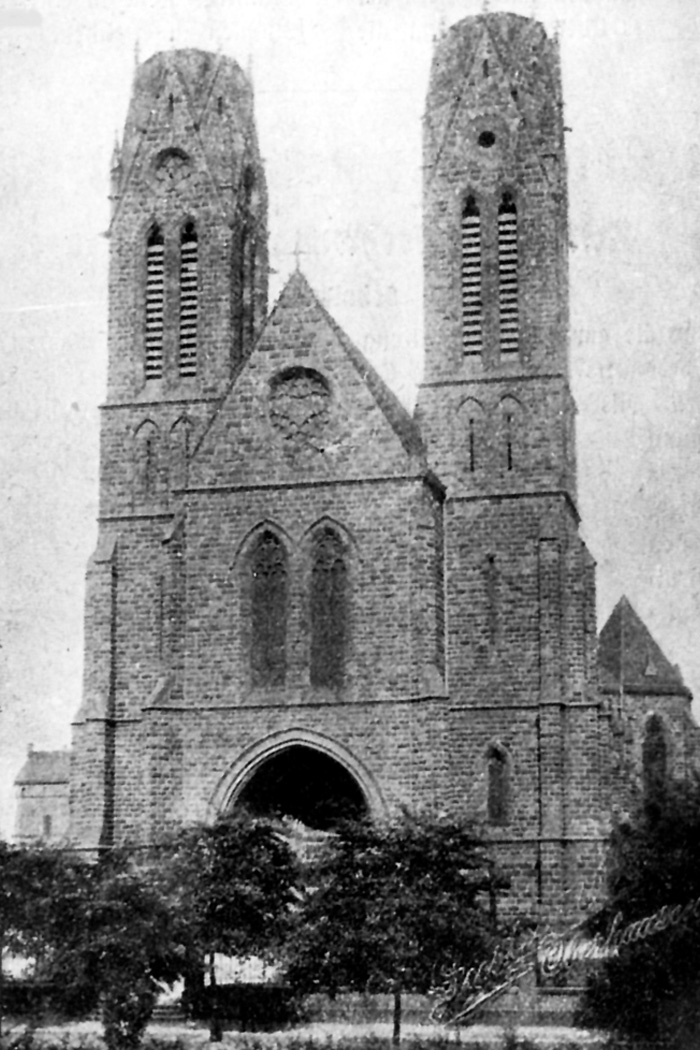

St. Marienkirche

Heute führt uns die OberhausenZeitreise in das Marienviertel. Die Marienkirche ist seit über hundert Jahren ein Versammlungsort für Katholiken des Marienviertels und darüber hinaus. Sie ist ein Ort für verschiedene Formen von Gottesdiensten und auch Konzerten. Von Messen, Taufen, Laudes, Orgelkonzerten und Chorkonzerten bietet sie ein breites Programm.

Mitte des 19. Jahrhunderts stand zur Debatte, ob in Lirich oder der Lipperheide eine neue Kirche gebaut werden soll. Die Liricher wollten diese Kirche für die Filialgemeinde der Pfarrei Borbeck auf Liricher Gebiet bauen. Der Versuch scheiterte letztlich an der Entscheidung des Kölner Erzbischofs zugunsten der Gemeinde St. Marien. So kam die erste Marienkirche in die Lipperheide. Als diese dann für die schnell wachsende Pfarrei zu klein wurde und eine größere Kirche „auf dem Berg” gebaut werden sollte, entstand von 1891 bis 1894 die zweitürmige St. Marienkirche.

1943 wurde die Marienkirche durch einen Bombenangriff schwer beschädigt und brannte komplett aus. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Kirche aber schnell wiederaufgebaut. Der Versuch die Wandmalereien aus der Vorkriegszeit wiederherzustellen, scheiterten allerdings, weshalb die Kirche in Naturfarben ausgemalt wurde. 1986 wurde die neue Orgel der Kirche eingeweiht. Außerdem besitzt die Kirche seit 1957 vier Glocken. Die größte Glocke „Regina Mundi“ hat eine Masse von 1.500 kg.

Villa Concordia

Bei der Villa Concordia, wegen ihres letzten Bewohners auch als Villa Meuthen bekannt, handelt es sich um eine freistehende zweigeschossige Villa mit gelber Backsteinfassade, die 1897 für Conrad Wilhelm Liebrich, den Direktor der Bergwerksgesellschaft Concordia errichtet wurde. Der Entwurf stammte aus der Bauabteilung eben dieses Unternehmens.

Letzter Bewohner war bis 1952 Direktor Erich Meuthen. Nach Ankauf durch die Stadt Oberhausen erfolgte ein Umbau. In den Jahren 1953 bis 1975 war die Villa der Sitz der Stadtbücherei, die sich nun im Bert-Brecht-Haus befindet. Seit ihrer Modernisierung in den 1980iger Jahren, am augenfälligsten ist dabei der Dachaufbau, fungiert das Gebäude als Sitz und Archiv der Internationalen Kurzfilmtage (früher Westdeutsche Kurzfilmtage).

Das repräsentative Gebäude wurde im historistischen Stil der nordischen Spätrenaissance ausgeführt. Eine besondere Wirkung geht vom Zusammenspiel verschiedener Stil-Elemente aus gelbem Backstein und Natursteinelementen (Haustein) aus. Der Haupteingang befindet sich auf der Nordseite und ist als Standerker ausgebaut. An der Westseite ergänzt seit 1903 ein Vorbau mit Terrasse das Gebäude. Dort war der Zugang zu einer großzügigen privaten Parkanlage möglich. Hierbei handelt es sich um den seit den 1970er Jahren öffentlich zugänglichen Königshütter Park. Im Innenraum sind noch alter Deckenstuck und Fragmente der originalen Wand- und Bodengestaltung erhalten geblieben.

Burg Vondern

Heute führt uns die Oberhausen Zeitreise bis ins Mittelalter. Die Burg Vondern wurde das erste Mal im Jahr 1266 urkundlich erwähnt und ist damit eines der ältesten erhaltenen Bauwerke Oberhausens. Vorburg, Herrenhaus und Remise (ehem. Stallgebäude) dienten über Jahrhunderte hinweg als adliger und ländlicher Wohnsitz mit hoher strategischer Bedeutung. Zunächst im Besitz der Familie von Vondern, übernahm die Familie von Loe über 200 Jahre, bis ins 16. Jahrhundert, das Eigentum. Bis zum Jahr 1946 war die Familie Nesselrode-Reichenstein-Vischering Eigentümerin der alten Mauern. Unmittelbar danach kaufte die Stadt Oberhausen die gesamte Anlage.

Die Burg Vondern hat im Laufe der Jahre einiges abbekommen. Nachdem von 1470 bis 1520 der gotische Torbogen und ein heute nicht mehr existierendes Herrenhaus erbaut wurden, wurden 1598 im spanisch-niederländischen Krieg Gebäudeteile der Burg niedergebrannt. Um 1679 wurde das gotische Herrenhaus im Zuge der französischen Raubkriege zerstört. Erhalten blieben der Südturm und Teile der Vorderfront. Aus diesen übrigen Gebäudeteilen wurde ein provisorisches barockes Herrenhaus errichtet. 1925 sollte die Burg Vondern im Zuge der Erweiterung des Verschiebebahnhofs der Reichsbahn abgetragen werden. Durch massive Bürgerproteste konnte der Abriss allerdings verhindert werden. Bomben fügten der Burg Vondern im zweiten Weltkrieg erhebliche Schäden zu. 1977 beschließt die Stadt die Burg zu restaurieren. 1980 wird sie dann in die Denkmalschutzliste des Landes NRW aufgenommen. Vier Jahre später wurde die Burg als selbstverwaltetes Bürgerzentrum in die Trägerschaft des 1982 gegründeten Förderkreises Burg Vondern e. V. übergeben.

Heute fokussiert sich das Burgleben auf kulturelle, repräsentative und gesellschaftliche Ereignisse. Das Herrenhaus und die Remise werden für Veranstaltungen und Events aller Art vermietet. Partys können im Gewölbekeller und auf dem angrenzenden Außengelände gefiert werden. Außerdem wird die Remise für Konzerte und diverse Firmenpräsentationen genutzt. Im Obergeschoss des Herrenhauses können sich Paare seit einigen Jahren in einem wahrlich außergewöhnlichen Ambiente das Ja-Wort geben. Wusstet ihr, dass es im Herrenhaus auch eine bewohnte Wohnung gibt? Grund dafür ist, dass der Mieter die Anlage ein wenig im Blick halten soll, damit die Burg auch nachts nicht in völliger Einsamkeit vor sich hin ruht. Neben dem Veranstaltungsraum hat außerdem der Förderverein ein Büro. Die Vorburg mit ihren beiden Türmen dient in erster Linie der Bildung. Ausgewiesene Fachleute informieren z. B. Schulklassen über das Leben der alten Ritter und den Alltag des Burglebens vor hunderten Jahren.

St. Antony-Hütte

Die Oberhausen Zeitreise führt uns heute zur Geburtsstätte der Ruhrindustrie: der St. Antony-Hütte. Als erstes Eisenwerk im Ruhrgebiet gründete der damalige Domherr zu Münster, Franz von der Wenige, 1758 das Hüttenwerk in Osterfeld. Das Werk verfügte über einen neun Meter hohen Hochofen am Elpenbach zwischen Sterkrade und Osterfeld sowie über Gießereien und Formereien.

Konkurrenzkämpfe mit den Nachbarhütten Gute Hoffnung und Neu Essen führten nach gerichtlichen Auseinandersetzungen 1873 zur Umwandlung in den Actienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb, fortan Gutehoffnungshütte (GHH).

Nachdem der Hochofen auf St. Antony 1820 erstmals ausgeblasen worden war, wurde der Hüttenbetrieb auf St. Antony von 1827 bis 1843 noch einmal aufgenommen. Danach wurde dort kein Roheisen mehr erschmolzen. Mit der Gießerei wurde 1877 schließlich auch der letzte Betrieb auf dem Gelände geschlossen. Die meisten Gebäude wurden danach abgerissen.

Aus der Gründerzeit sind heute noch der ehemalige Hüttenteich und das ehemalige Kontor- und Wohnhaus des Hüttenleiters Gottlob Jacobi erhalten. Die verbliebenen Gebäude wurden zunächst zu Wohnzwecken umgenutzt. Die St. Antony-Hütte wurde zum Wohnort von Arbeitenden, Angestellten und Direktoren/innen des Oberhausener Konzerns Gutehoffnungshütte. Ab Ende der 1970er Jahre diente das letzte verbliebene Gebäude der Gutehoffnungshütte als Archiv und Ausstellungsraum. Nach der Übernahme durch das LVR-Industriemuseum des Landschaftsverbandes Rheinland im Jahr 1995, wurde im Mai 2008 das Museum „St. Antony-Hütte“ eröffnet.

Mehr zu der Geschichte der St. Antony-Hütte interessiert, finden Sie hier.

Peter-Behrens-Bau: Das ehemalige Hauptlagerhaus der Gutehoffnungshütte

Der Peter-Behrens-Bau an der Essener Straße fällt aufgrund seiner Größe und seines Baustils auf: Kein Wunder bei einer Länge von fast 90 Metern und den immerhin sieben Geschossen. Entworfen wurde es als vom berühmten Architekten und Industriedesigner Peter Behrens im Jahr 1920 für die Gutehoffnungshütte Oberhausen. Er gewann den damals ausgelobten Architektenwettbewerb für dieses Hauptlagerhaus, welches zur Aufbewahrung von Gegenständen benötigt wurde. Peter Behrens war Mitbegründer des Werkbundes, einer wirtschaftskulturellen „Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Sachverständigen“ mit zahlreichen angesehen Mitgliedern. Er schuf Designs für AEG und entwarf unter anderem den Schriftzug „Dem Deutschen Volke“ für das Reichstagsgebäude.

Der Entwurf folgte der Formensprache des Bauhauses und der Neuen Sachlichkeit. So entsprach der Bau den damals bestehenden Ansichten und Vorstellungen der Industrie: Alles Betriebliche – und damit auch die Architektur der Industriegebäude – zu rationalisieren und zu konzentrieren.

Fertig war der Bau des Hauptlagerhauses dann im Jahr 1925. Äußerlich auffällig war die horizontal betonte, kubische Form in Stahlskelettbauweise. Im Inneren wurden etwa 1.000 Tonnen Stahl verbaut – die Außenfassade bestand aus einem massiven Backsteinmauerwerk. Gemäß der Nutzung als Lagerhaus und Magazin wurde auch die Tragfähigkeit berücksichtigt: Unten sollten und konnten schwere Gegenstände aufbewahrt werden. Je weiter man im Gebäude nach oben ging, war der Platz dann für die leichteren Gegenstände gedacht. Daher variierte die Tragfähigkeit zwischen 5 Tonnen und 500 kg pro Quadratmeter. Der Konzern GHH bewahrte hier über Jahrzehnte alle benötigten Ersatzteile sowie Verbrauchsgegenstände auf - Angefangen bei Schrauben über Fahrradschläuche bis hin zu Schreibpapier.

Peter-Behrens-Bau: Magazin des Landschaftsverband Rheinland

Als Oberhausen in den 1990er-Jahren seine Bedeutung als Stahlstandort verlor, wurde auch das Hauptlagerhaus nicht mehr als solches benötigt. Im Jahr 1993 erwarb der Landschaftsverband Rheinland (LVR) das Gebäude, auch um dieses bedeutende Zeugnis der Industriearchitektur nicht verkommen zu lassen. Schon seit 1989 stand das Hauptlagerhaus unter Denkmalschutz, der LVR begann nach dem Erwerb mit der Sanierung und nahm es dann im Jahr 1998 als eigenes Zentraldepot in Betrieb. Seitdem hat es auch den Namen seines Architekten Peter Behrens.

Nach Angaben des LVR lagern dort aktuell mehr als 350.000 Objekte auf fünf Etagen. Teile dieser Sammlung können Sie online hier einsehen. Besuchen Sie doch auch einmal die Dauerausstellung und machen sich selbst ein Bild vom Gebäude. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Auf unserer Seite bieten wir Ihnen Youtube Videos an. Wenn Sie diese sehen möchten, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung. Wenn Sie zustimmen, werden personenbezogene Daten an den Betreiber von Youtube gesendet und Cookies gesetzt. Es ist möglich, dass Youtube Ihren Zugriff speichert und Ihr Verhalten analysiert. Die Datenschutzerklärung von Youtube finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy

Das Werksgasthaus

Heute ist es Teil des Technologiezentrums Umweltschutz (TZU): das ehemalige Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte an der Essener Straße. Als es im Jahr 1913, also vor 111 Jahren, nach einem Entwurf des bekannten Ludwigsburger Architekten Carl Weigle erbaut wurde war es ein Kasinobau für die Beamten und leitenden Angestellten der Gutehoffnungshütte. Bereits seit 1987 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Bei der Eröffnung im Jahr 1914 wurde die Bühne des Hauses mit einem Gastspiel des Sommertheaters und einem erfolgreichen Werk des Düsseldorfer Dichters Hans Müller-Schlösser dort bespielt.

Aber zurück zu den Anfängen: Das Werksgasthaus wurde errichtet, um die Konzernzentrale aufzuwerten und symbolisierte durch seinen räumlichen Bezug und die Verwendung barocker Stilelemente die Macht und das Selbstbewusstsein der GHH als Großkonzern.

Im Neubarock-Stil als charakteristisches Bauwerk des Historismus entworfen, wurde das Gebäude von Weigle und Söhne geplant, die bereits Verbindungen zu führenden Architekten der Zeit hatten. Das Werksgasthaus war Teil eines größeren Parks und sollte ursprünglich als Gegenstück zu Schloss Oberhausen dienen. Dies fiel jedoch frühzeitig einem Straßen- und Brückenbau zum Opfer.

Bemerkenswert ist die Verwendung einer Stahlkonstruktion für den Dachstuhl über dem großen Saal, was typisch für die GHH als weltweit führenden Entwickler von Stahlkonstruktionen war. Das Werksgasthaus hatte zunächst eine vielseitige Funktion, von der Bewirtung und Unterbringung von Firmengästen bis zu Besprechungsräumen und einem großen Saal mit Bühne für interne und öffentliche Veranstaltungen.

Das Werksgasthaus wurde auch als Kulisse für Kino-Produktionen genutzt, darunter der Film "Der Herrscher" (Deutschland 1936/37). Emil Jannings spielte die Titelrolle in der nationalsozialistisch geprägten Bearbeitung des Dramas "Vor Sonnenuntergang" von Gerhart Hauptmann – und erlangte so eine mittlerweile zweifelhafte Berühmtheit.

Nach einer Bergbau-Jubilarehrung im Jahr 1965 verlor das Werksgasthaus an Bedeutung und wurde nur noch für interne Nutzung verwendet. Mit dem Wechsel von der HOAG an Thyssen Niederrhein Oberhausen (TNO) und schließlich an die Thyssen Stahl AG geriet das Werksgasthaus immer weiter in die Bedeutungslosigkeit. Ende 1989 wurde es vorübergehend geschlossen.

Nach verschiedenen Entwicklungen und Plänen wurde das Werksgasthaus schließlich von der städtischen Entwicklungsgesellschaft EGO erworben. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA) wurde es in den 1990er Jahren umgebaut und mit einem neuen Technologiezentrum Umweltschutz (TZU) verbunden. Der Umbau erhielt finanzielle Unterstützung des Landes, und das Werksgasthaus wurde zu einem modernen Gebäudekomplex mit Büro- und Seminarräumen, einem großen Veranstaltungssaal und Ausstellungsflächen umgestaltet. Die Denkmalpfleger lobten die gelungene Neuinterpretation der erhaltenen Konstruktion und die Wiederherstellung einiger historischer Elemente, die dem Gebäude seine frühere Pracht zurückgeben. Heute dient es als ein "Schmuckstück" mit transparentem Lichthof und erfüllt moderne Anforderungen an einen multifunktionalen Raum.

St. Helios Elisabeth Klinik

Die Helios St. Elisabeth Klinik ist das erste Krankenhaus in Oberhausen. Seit ihrer Gründung 1864 ist die Klinik stetig gewachsen, hat zwei Weltkriege und einen Großbrand überstanden, diente mehrfach als Feldlazarett und versorgte die schweren Verletzungen hunderter Kumpel und Fabrikarbeiter. Hier finden Sie die komplette Historie der Klinik.

Auch heute noch wird die Klinik stetig weiterentwickelt und baulich für die Zukuft fit gemacht. An der Rückseite der Klinik entsteht derzeit ein dreigeschossiger Erweiterungsbau, um auch künftig allen Anforderungen an eine moderne Patientenversorgung mit Blick auf Service und Komfort zu entsprechen.

Insgesamt arbeiten mehr als 350 Mitarbeitende auf insgesamt acht Stationen jeden Tag Hand in Hand für die Patientinnen und Patienten. Neben der Basisversorgung in den Bereichen Innere Medizin und Chirurgie bestehen Spezialisierungen in der Wirbelsäulen-, Adipositas- und Unfallchirurgie sowie der Dermatologie.

Bert-Brecht-Haus

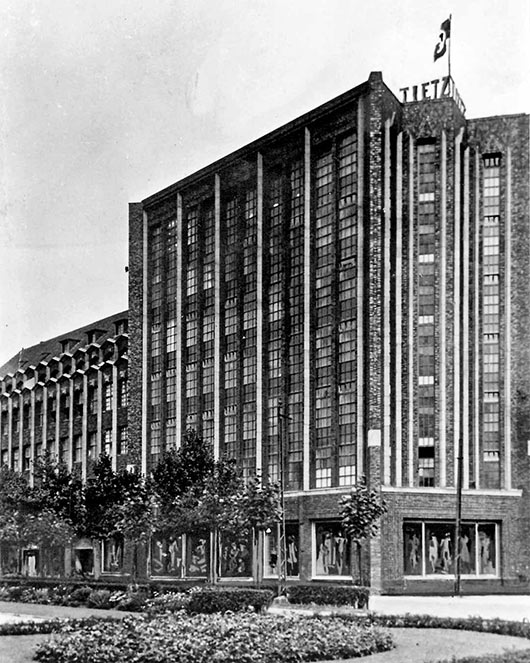

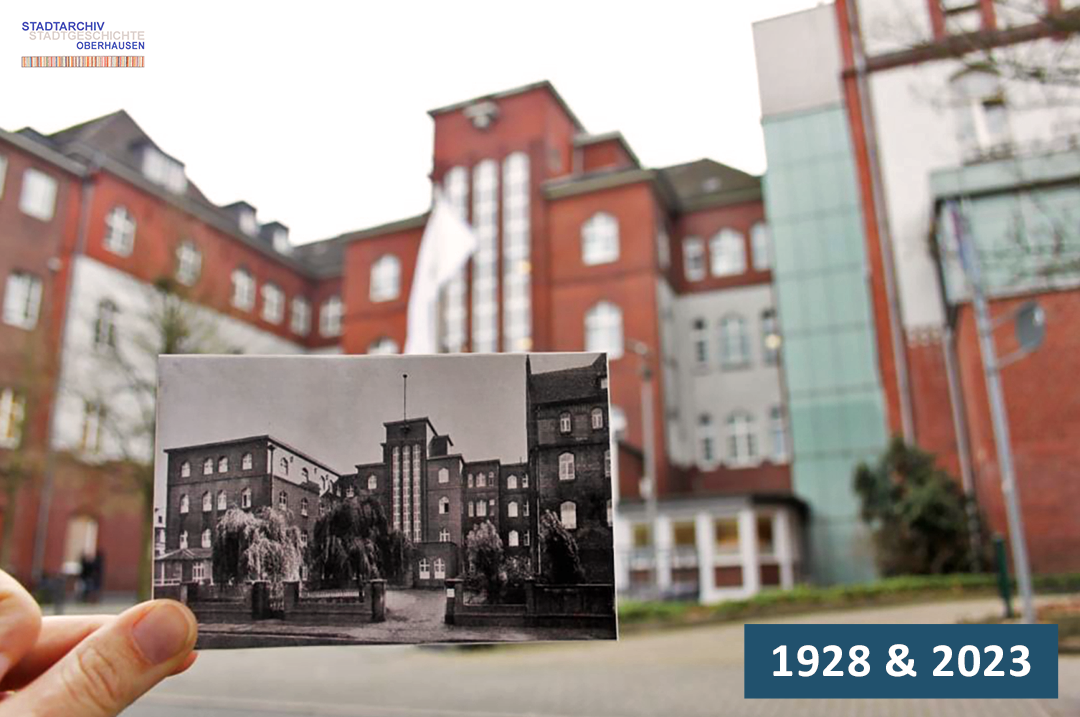

Das heutige Bert-Brecht-Haus, ein Beispiel des "Oberhausener Backsteinexpressionismus", wurde vom Architekten Otto Scheib entworfen und 1928 als Ruhrwachthaus fertiggestellt. Scheib, damals knapp 30 Jahre alt, erhielt den Auftrag aufgrund seines Engagements für die "Reformkultur" mit dem Credo, die Stadt durch Licht, Luft und Sonne zu gestalten. Das Gebäude wurde auf einem spitz zulaufenden Grundstück zwischen Langemark- und Paul-Reusch-Straße errichtet und erinnert stark an das Chile-Haus in Hamburg.

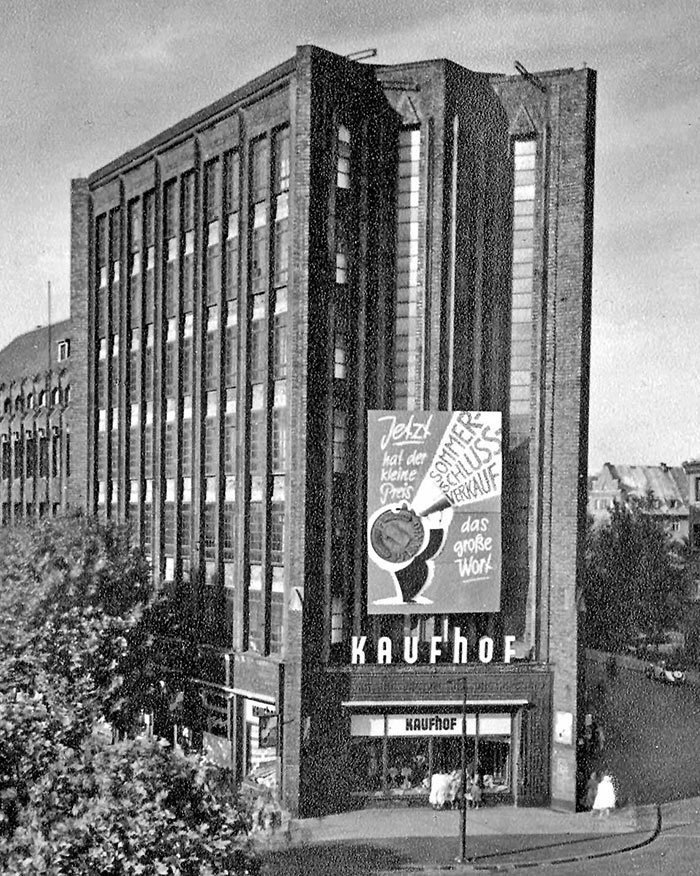

Ursprünglich war das Ruhrwachthaus für die angesehene katholische Tageszeitung "Ruhrwacht" konzipiert, die Platz für Rotation, Satz, Anzeigenakquisition, Abonnentenverwaltung und Redaktion benötigte. Der Kaufhaus-Mann Leonhard Tietz wurde Partner für den zweiten Bauabschnitt – „die Spitze“ und nutzte diese dann auch als Kaufhaus. Der erste Bauabschnitt wurde am 18. September 1926 genehmigt, der zweite Abschnitt vermutlich 1927. Das gesamte Gebäude war 1928 fertiggestellt. Fünf Jahre nach der Fertigstellung wurde das Kaufhaus von den Nazis "arisiert" - und aus Tietz wurde Kaufhof.

Das Gebäude erlitt während des Krieges offenbar nur geringe Schäden, und die Ruhrwacht wurde nach dem Krieg von der expandierenden WAZ übernommen. Im Jahr 1961 bezog der Kaufhof einen Neubau und verließt das Ruhrwacht-Haus. Die namensgebende Zeitung stellte weitere sechs Jahre später ihr Erscheinen ein, so dass es zu einem weitgehenden Leerstand des Gebäudes kam.

1978 kaufte die Stadt das Ruhrwachthaus für rund 1,4 Millionen D-Mark und stellte es direkt unter Denkmalschutz. In den 80er Jahren erfolgte der Umbau und die Umbenennung in Bert-Brecht-Haus, gewidmet dem berühmten Dichter und Dramatiker. Der Umbau kostete etwa 10 Millionen D-Mark und führte zu einer Nutzung durch die Volkshochschule und Teilen des Amtes für öffentliche Ordnung.

Die öffentliche Ordnung zog schnell wieder aus, um der Stadtbibliothek Platz zu machen. Im März 1985 wurde die Stadtbibliothek im Bert-Brecht-Haus von Oberbürgermeister Friedhelm van den Mond eröffnet. In der Folge wuchs die Stadtbibliothek immer weiter. Aufgrund finanzieller Gründe gab es 2002/2003 lediglich eine kleinere Sanierung, bei der eine Brandmeldeanlage und Rauch- sowie Feuerschutztüren in Rettungswegen eingebaut wurden. Umfangreich saniert und umgebaut wurde das Bert-Brecht-Haus dann ab dem Jahr 2010 – inklusive Umgestaltung des Saporoshje-Platzes. So entstand ein Raum der Kulturen mit Platz für die Volkshochschule und die Stadtbibliothek.

Ausführliche Artikel zur Geschichte des Bert-Brecht-Hauses stehen in den Oberhausen Jahrbüchern 2011 und 2012.

DIE BAUMEISTER-MÜHLE: EIN STÜCK GESCHICHTE IN OBERHAUSEN-BUSCHHAUSEN

Fünfzig Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen der Baumeister-Mühle und ein weiteres Jubiläum feiert die Mühle im Jahr 2023: ihren 165. Geburtstag. Denn die Geschichte der Baumeister-Mühle reicht zurück bis ins Jahr 1858, als Heinrich Baumeister die frisch fertiggestellte Windmühle in Oberhausen-Buschhausen erwarb. In den folgenden zwei Jahrzehnten diente die Mühle nicht nur der Verarbeitung eigener Ernteerträge, sondern auch dem Mahlen des Getreides der landwirtschaftlichen Nachbarn. Nach dem 1. Weltkrieg erfolgte der Betrieb sowohl mit Windkraft als auch einer Dampfmaschine, später wurde ein Elektromotor eingebaut. Die sich wandelnde Nachbarschaft durch die Industrialisierung inspirierte Hermann Baumeister dazu, den Betrieb auf die Herstellung von Kraftfutter umzustellen.

Die Söhne Leo und Karl gründeten ein Kraftfutterwerk in Sterkrade, doch nach einem Brand 1936 trennten sich ihre Wege. Karl führte die Mühle in Buschhausen bis 1961 weiter, danach baute er einen Großbetrieb auf der Weidenstraße. Leo Baumeister gründete mit seinem Vater Hermann und Bruder Paul einen neuen Betrieb in Neumühl. Nach Pauls Tod 1943 führte Leo das Unternehmen in der dritten Generation weiter. Die Mühle an der Homberger Straße wurde nach 1961 stillgelegt, doch Leo ließ sie 1975 renovieren. Nach seinem Tod 1981 übernahm sein Sohn Hermann Baumeister in der vierten Generation das Erbe und baute die bedrohte Mühle erneut auf.

Nach langen Sanierungsarbeiten begannen die Flügel der Mühle am 1. Mai 1995 wieder zu drehen. Der Müller setzte nicht nur auf die traditionelle Mehlproduktion, sondern verwandelte die Mühle in ein lebendiges Museum. Junge Menschen können hier die einfache, aber kraftvolle Nutzung des Windes kennenlernen und die Geschichte der Baumeister Mühle wird als wichtiger Teil des vorindustriellen Erbes bewahrt.

Wesentlich ausführlicher können Sie die Geschichte der Mühle auf deren Webseite nachlesen. Dort erhalten Sie auch Information zur Besichtigung.

Oberhausen Hauptbahnhof

Wissen Sie, wofür der Name Bali des Kinos im Oberhausener Hbf stand? Bahnhof-Lichtspiele lautet die eigentlich naheliegende Antwort. Das Kino eröffnete im Jahr 1954 und zwar mit dem Filmklassiker Vom Winde verweht. Dieses Kino und weitere Bali-Kinos gehörten dem Sterkrader Filmkaufmann Franz Röder, unter anderem in Essen oder Gelsenkirchen.

Doch zurück zum Anfang der Geschichte des Oberhausener Hauptbahnhofs: Vor bereits 176 Jahren wurde das erste Oberhausener Bahnhofsgebäude errichtet. Um den heutigen Hauptbahnhof herum wuchs dann Oberhausen, bedingt durch die Expansion der Schwerindustrie. Schon 1854 musste das erste Empfangsgebäude weichen und wurde durch einen aufwändigeren Bau ersetzt.

Wiederum gut Jahre später, Oberhausen hatte inzwischen die Stadtrechte und etwa 17.000 Einwohner/-innen, entstand ein Bahnhofsgebäude im Stil der Frührenaissance. In den 1880er Jahren war Oberhausen der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt des Ruhrgebiets! Der heutige Bau wurde dann 1934 errichtet und nach Ende des Zweiten Weltkrieges wiederhergerichtet – auch wenn es im Inneren erst später wieder so aussah wie 1934.

Neubau im Jahr 1934 im Stil der Klassischen Moderne

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts drängte die Stadt auf einen Neubau, um großstädtischen Ansprüchen gerecht zu werden. Allerdings führten der Erste Weltkrieg, die Inflation sowie die Besatzung nach Ende des Krieges zu Verzögerungen, so dass das heutige Bahnhofsgebäude erst in den Jahren 1930 bis 1934 errichtet wurde. Der Entwurf stammte von den Architekten Schwingel und Hermann und war im Stil der kubischen Bauformen der Klassischen Moderne. Übrigens angeregt vom Stuttgarter Hauptbahnhof von Paul Bonatz.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Empfangsgebäude stark beschädigt, so dass die Aufbauten einige Jahre in Anspruch nahm, der ursprüngliche Raumcharakter innerhalb des Hauptbahnhofs wurde dabei vollkommen verändert und erst mit der Internationalen Bauausstellung Emscherpark ab 1993 wiederhergestellt.

Viele weitere Infos findet im Oberhausen Jahrbuch von 1998.

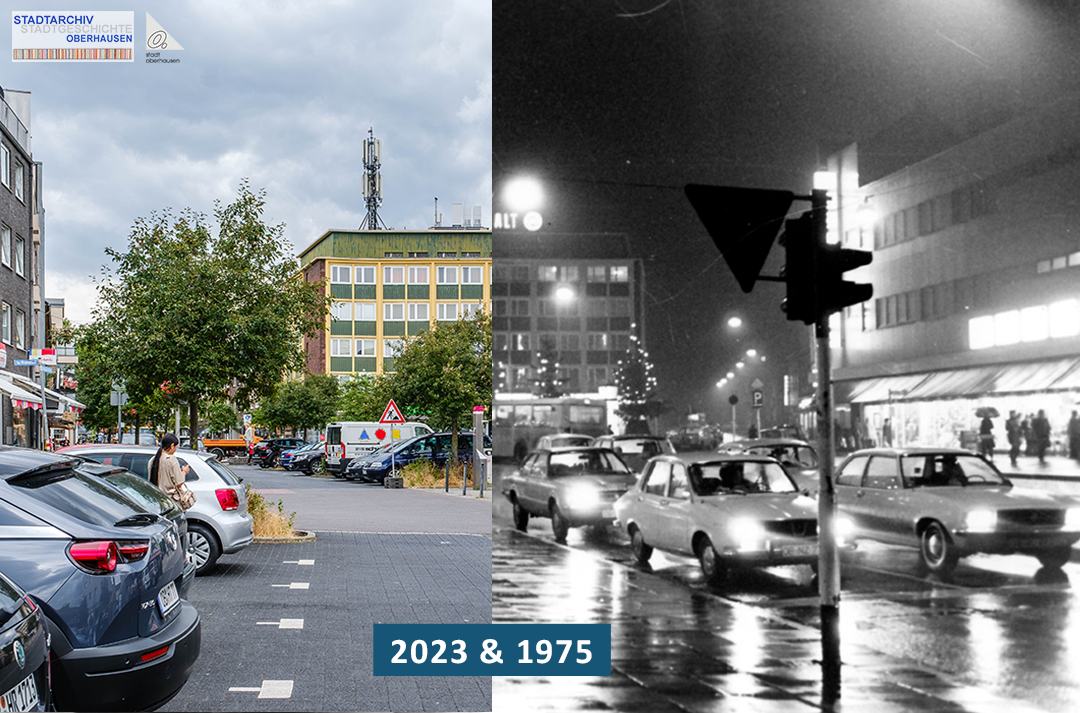

Osterfelder Innenstadt

Tannenbäume schmücken die Gildenstraße in der Osterfelder Innenstadt und die Leuchtschrift „Schlösser Alt“ erhellt die Straße im Jahre 1975. Das Schild gibt es heute nicht mehr und auch der große Woolworth Laden ist neu. Nicht nur die Ladeninhaber haben gewechselt, auch an den Autos erkennt, man einen Wandel. An welche Läden könnt ihr euch erinnern, die es heute nicht mehr auf der Gildenstraße gibt?

Geschichte Osterfelds

Osterfeld ist mit 12,13 Quadratkilometern der kleinste er drei Oberhausener Stadtbezirke und macht gut ein Sechstel des gesamten Stadtgebiets von rund 77 Quadratkilometern aus. 2022 zählte Osterfeld 38.150 Einwohner und damit gut 6.000 mehr als bei der Bildung von Groß-Oberhausen durch den Zusammenschluss der Städte Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld 1929.

Seit 1811 gehörte Osterfeld der Bürgermeisterei Bottrop an. Die Loslösung der Gemeinde von diesem Amtsverband im Jahre 1890 und die Bildung eines eigenständigen Gemeinwesens waren Folgen der industriellen Ausweitung und der damit verbundenen stetig steigenden Einwohnerzahl. Am 1. Juli 1891 wurde der kommissarische Amtmann Werner Langweg als erster Verwaltungschef in sein Amt eingeführt und Osterfeld wurde politisch selbständig. 1893 wurde der Beschluss zum Bau eines Amtshauses gefasst, bereits im November 1894 war das Gebäude an der heutigen Bottroper Straße fertiggestellt.

Osterfeld wuchs so schnell, dass bereits in den Jahren 1900 und 1904 zwei Seitenflügel angebaut wurden, die die Bedeutung des palastartigen Hauptbaus eindrucksvoll unterstrichen. Dem zielstrebigen Wirken Werner Langwegs verdanken die Osterfelder eine erfolgreiche und rasante Entwicklung. Innerhalb von 50 Jahren gestalteten Industrie und Verkehr das Siedlungsbild Osterfelds gänzlich um und führten einen grundlegenden Wandel sowohl seiner wirtschaftlichen als auch seiner soziologischen Verhältnisse herbei. Am 17. Juni 1921 wurden der Amtsgemeinde durch Verfügung des preußischen Innenministers die Stadtrechte verliehen und sie schied aus dem Verband des Landkreises Recklinghausen aus.

Bereits am 1. Januar 1922 wurde Osterfeld zum selbstständigen Stadtkreis ernannt. Damit waren endlich alle Hemmnisse kommunaler Selbstverwaltung beseitigt und die neue Stadt konnte entsprechend ihrer Bedeutung und ihrer zukünftigen Aufgaben arbeiten.

Nach 30jähriger Tätigkeit Langwegs in Osterfeld folgte 1921 Regierungsrat Johannes Kellinghaus aus Essen. Er wurde erster und zugleich einziger Osterfelder Oberbürgermeister. Kellinghaus war nicht nur ein tüchtiger Verwaltungsfachmann, sondern auch ein tatkräftiger Förderer der kulturellen Belange, deren Bedeutung für ein aufstrebendes Industriegemeinwesen er erkannte und für die er stets ein offenes Herz und eine offene Hand hatte.

Sterkrader Tor

Fahrzeugverkehr auf Dreilinden in Sterkrade (Foto: Stadt Oberhausen/Tom Thöen und Stadtarchiv Oberhausen)

Die Oberhausen Zeitreise führt heute nach Sterkrade. Das Bild zeigt die Dorstener Straße. Viel verändert hat sich hier nicht. Die Tankstelle ist immer noch da. Allerdings fehlen die Straßenbahnschienen und die Autos haben sich verändert. Nur ein paar Meter weiter von der Dorstener Straße entfernt, liegt heute das Sterkrader Tor. Das Fachmarktzentrum Sterkrader Tor wurde am 10. Mai 2007 nach knapp einjähriger Bauzeit auf dem ehemaligen GHH-Gelände eröffnet. Die beiden halben Schwungräder vor dem Eingang symbolisieren die industrielle Vergangenheit des Standortes. Auf ca. 22.000 qm Verkaufsfläche findet ihr verschiedene Einzelhandelsunternehmen, Gastronomen und Dienstleister. Fußläufig verbindet ein breites blaues Band das "Tor" mit der nahen Sterkrader Innenstadt und soll für eine enge Anbindung zwischen der Fußgängerzone und dem Fachmarkzentrum sorgen.

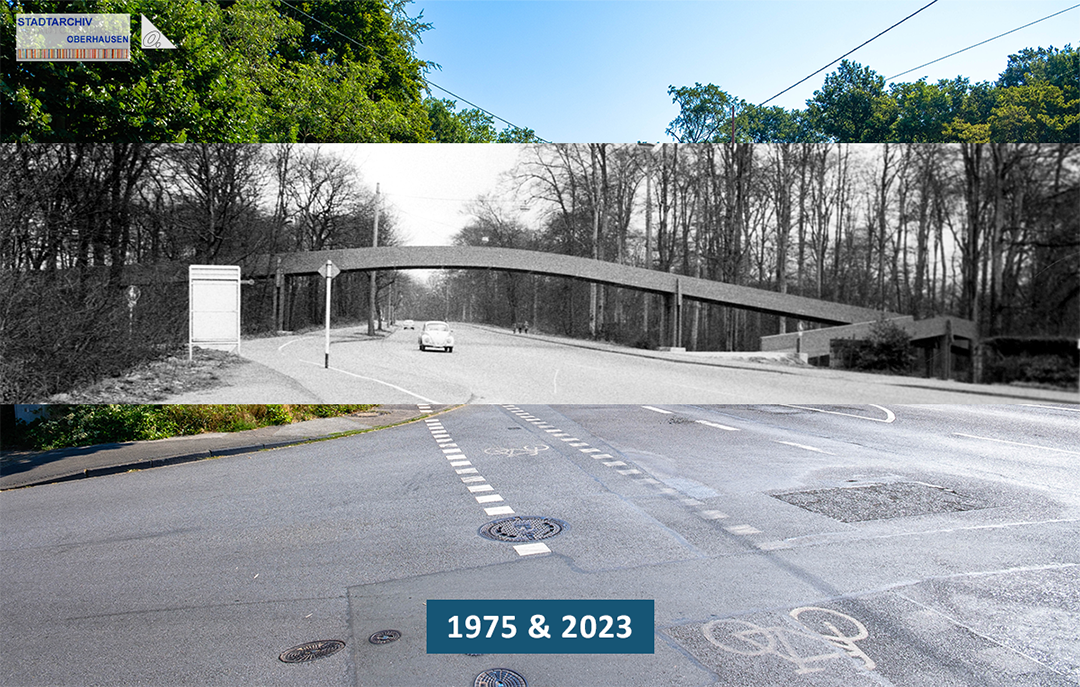

Revierpark Vonderort

Erkennt ihr die Brücke wieder? Heute ist sie nicht mehr da, die Fußgängerbrücke über der Bottroper Straße, die den südlichen und den nördlichen Teil des Revierpark Vonderorts verband. Der Revierpark wurde nördlich der Bottroper Straße im Jahr 1974 und der südliche Teil im Jahr 1975 eröffnet. Erst in diesem Jahr wurde der Park von dem Regionalverband Ruhr (RVR) revitalisiert. Damit stehen euch über 32 Hektar voller weitläufiger Naturlandschaft mit zahlreichen Freizeitattraktionen zur Verfügung. Von einem Rundwanderweg zum Spazieren und Joggen, Tischtennisplatten und Ballspielfeldern bis zu Erholungsflächen ist für Jeden und Jede etwas dabei.

Wusstet ihr, dass Vonderort früher für seine Mülldeponie und riesige Löcher, die durch die Förderung von Formsand entstanden sind, bekannt war? Die Förderung von Formsand ist ein großes industrielles Standbein des Stadtteils gewesen und war für die Stahlindustrie ein begehrter Rohstoff. Nach der Schließung der Mülldeponie und dem Ende der Aussandung Anfang der 80er-Jahre wurde der Stadtteil durch den gleichnamigen Revierpark und dem Gesundheitspark Quellenbusch zu einem Stadtteil für Freizeit und Erholung.

Ebertbad: Von der Badeanstalt zum Veranstaltungsort

Zeche Sterkrade

Ursprünglich war die Zeche in Oberhausen-Sterkrade nicht als solche geplant. Als 1897 das Abteufen des Schachtes 1 begann, wollte man einen Wetterschacht für das Steinkohlebergwerk Osterfeld anlegen. Doch alles kam anders. Mit dem Einsturz des Schachts 1 auf Zeche Hugo entschied die Direktion der Gutehoffnungshütte (GHH), die Förderung auf Sterkrade aufzunehmen. Im Jahr 1903 begann man mit dem regelmäßigen Kohleabbau und errichtete ein Fördergerüst der Bauart Promnitz 3, das sich noch heute auf dem ehemaligen Bergwerksgelände befindet. Es ist eines der wenigen erhaltenen dreibeinigen Promnitz-Konstruktionen in Nordrhein-Westfalen und zählt zu den ältesten sogenannten Deutschen Strebengerüsten in NRW. Im Jahr 1995 ging das Fördergerüst in die Obhut der Industriedenkmalstiftung über und wurde schließlich acht Jahre später auf die Denkmalliste der Stadt Oberhausen gesetzt. Heute ist es ein Denkmal, das an die Geschichte der Zeche Sterkrade erinnert. Weitere Informationen zur Zeche Sterkrade finden Sie auf der Webseite der Industriedenkmal Stiftung.

Marienhospital

Das ursprüngliche Marienhospital in Osterfeld, seit dem Jahr 2019 AMEOS Klinikum St. Marien Oberhausen, nahm im Jahr 1885 mit einem Arzt und drei Schwestern der Franziskanerinnen den Betrieb auf. Die Gründung ging auf die Initiative von Pfarrer Carl Michalides der St. Pankratius Gemeinde zurück. Er hatte bereits im Jahr 1874 ein Grundstück erworben, welches unmittelbar neben der Pfarrkirche lag. Darauf entstand ein Gebäudeteil des späteren Krankenhauses.

Im Jahr 1898 wurde dann der im Jahr 1885 begonnene Krankenhausneubau mit dem heuteigen Standort des Klinikum St. Marien bezogen. Es folgten Erweiterungen in den Jahren 1897, 1902, 1907 und 1925-28. 1928 verfügte das Krankenhaus über 320 Betten mit modernstem damaligen Standard. Erneute Veränderungen fanden in den 1960er Jahren statt: Gebaut wurde ein neues Schwesternhaus, welches 1962 eingeweiht wurde, der Mittelbau neugestaltet und den Bedürfnissen angepasst.

BERO-Zentrum

Das BERO-Zentrum, eröffnet als erstes geschlossenes, überdachtes Einkaufszentrum des Ruhrgebietes im Oktober 1971, befindet sich auf dem Gelände zwischen Bebel- und Concordia Straße sowie Am Förderturm Die Straßennamen Concordia und Am Förderturm erinnern an die Nutzung des Grundstückes vor der Eröffnung des BEROs: Noch bis 1968 befand sich hier in Oberhausen-Lirich das Steinkohlebergwerk Zeche Concordia 2/3.

Im Jahr 1850 schlossen sich mehrere Schürfergesellschaften zur Bergwerksgesellschft Concordia (lat. Einheit) zusammen, um im selben Jahr mit dem Abteufen (Fördern der Kohle) des Schachtes 1 zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt war Oberhausen noch eine Gemeinde, denn die Stadtrechte erhielt Oberhausen erst am 10. September 1874 durch die Einführung der Städteordnung. Nach einer ereignisreichen Geschichte musste die Zeche Concordia dann im Jahr 1968 trotz noch vorhandener Vorräte und hoher Produktivität stillgelegt werden.

Doch es dauerte nicht lange bis das Gelände von Concordia 2/3 neu genutzt wurde: Dort, wo zuvor mehrere Jahrzehnte lang Kohle gefördert wurde, entstand ab dem Jahr 1970 unter anderem das BERO-Zentrum, welches ursprünglich in München errichtet werden sollte. Den Namen erhielt es von den beiden Anfangsbuchstaben der beiden Investoren. Denn gebaut wurde es von Werner Bensch und Erich Rothenfußer. Eröffnet wurde es nach knapp zweijähriger Bauzeit am 14. Oktober 1971. Bei der Eröffnung betrug die Shopping-Fläche 30.000 Quadratmeter.

Immer wieder wurde es seit dem Bestehen zudem erneuert und modernisiert, zum Beispiel auf Grund von Bränden in den Jahren 1974 und 1983. Die umfangreichste Modernisierung und Vergrößerung erfolgte zwischen den Jahren 2013 und 2015. Nach der endgültigen Fertigstellung am 26. September 2015 betrug die Fläche 44.000 Quadratmeter für die aktuell rund 80 Geschäfte.

Neben dem BERO-Zentrum ist auf der Fläche von Zeche Concordia noch einiges mehr entstanden. So befinden sich das Hans-Sachs-Berufskolleg, das Berufsförderungswerk des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Wohnpark Bebelstraße ebenfalls auf dem ehemaligen Gelände des Bergwerks.

Neben dem BERO-Zentrum ist auf der Fläche von Zeche Concordia noch einiges mehr entstanden. So befinden sich das Hans-Sachs-Berufskolleg, das Berufsförderungswerk des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Wohnpark Bebelstraße ebenfalls auf dem ehemaligen Gelände des Bergwerks.

Detaillierte Informationen zur Geschichte des BERO-Zentrums sowie der Zeche Concordia finden Sie unter anderem in den Ausgaben des Oberhausen Jahrbuchs von 1986, 1995 und 2016.

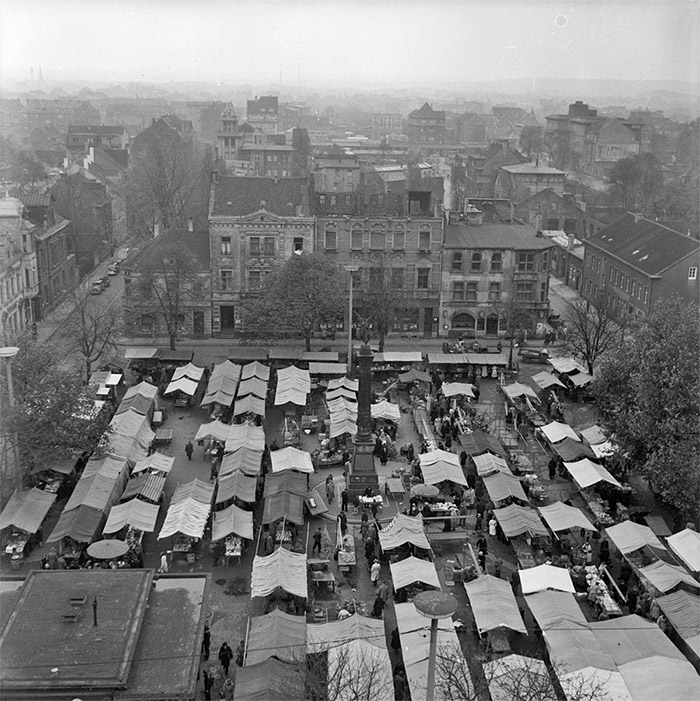

Alt-Markt

Die nächste Folge unserer Zeitreise geht um Alt-Oberhausen: Im Jahr 1859 schenkte der Ökonom und Landwirt Wilhelm Stöckmann die Fläche des des heutigen Alt-Marktes der damaligen Gemeinde Styrum, damit dort der Wochen- und Jahrmarkt stattfinden konnte und auch sollte. Die 1876 errichte Siegessäule in der Mitte des Platzes errinert an die preußischen Feldzüge gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. Sie bildet ein Relikt aus der Entstehungszeit der Stadt Oberhausen, denn erst 1874 erhielt Oberhausen die Stadtrechte. Weitere markante Gebäude sind die Herz-Jesu-Kirche (1911 eingeweiht, auf den Fotos nicht zu sehen), das historische Wohn- und Geschäftshaus am Altmarkt 3 aus dem Jahr 1874 sowie das Ehemalige Kontorgebäude an der Gutenbergstraße, was so gerade eben an den Alt-Markt angrenzt. Gemeinsam mit dem Alt-Markt gehören diese zu den Bau-Denkmälern in Oberhausen. Eine Übersichtskarte mitsamt Beschreibungen zu Bau-Denkmälern finden Sie hier.

Elektrizitätswerk, heute Energieversorgung Oberhausen

Sagt euch die Zechenstraße etwas? So hieß früher die heutige Danziger Straße, auf der sich das Gelände der elektrischen Kraftzentrale der städtischen Straßenbahngesellschaft befindet. Auf dem Gelände steht das neue Elektrizitätswerk der Gemeinde Oberhausen, aus dem im Mai 1901 das erste Mal elektrischer Strom in das Leitungsnetz der privaten Haushalte floss. Nach dem zweiten Weltkrieg entstand hier außerdem eine Heißluftturbine, dessen Restwärme an die Abteilung Fernheizung weitergereicht wurde. Dafür wurde auch der ca. 100 Meter hohe Schornstein errichtet. Außerdem ansässig sind hier die Versorgungsbereiche für Gas und Wasser. Da die Leistung des Werkes nicht ausreichte, ging die Stadt mit dem Unternehmen Thyssen eine Kooperation ein. 1925 wurde der Betrieb der Versorger für alle in Alt-Oberhausen ansässigen Bezieher von Gas.

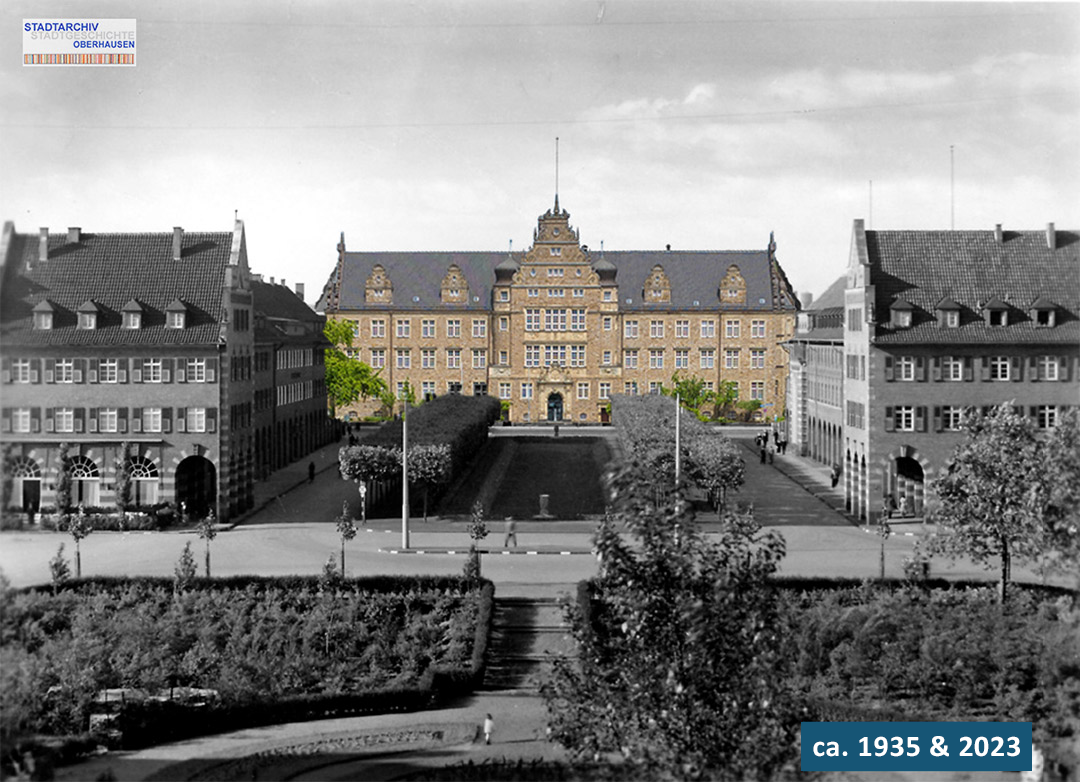

Amtsgericht und Friedensplatz

Heute schauen wir über 80 Jahre in die Vergangenheit auf einer der bemerkenswertesten Plätze Oberhausens: den Friedensplatz. 1902 wurde auf dem einstigen Standort der Styrumer Eisenindustrie der ca. 180 x 50 Meter großer Platz angelegt. An der östlichen Seite des Friedensplatzes steht seit 1907 das Amtsgerichtsgebäude. Hier hat sich seitdem kaum etwas verändert. Seinen heutigen Namen erhielt der Friedensplatz übrigens erst nach dem zweiten Weltkrieg. Davor trug er nachweisbar die Namen Kaiser-Platz, Industriepaltz oder auch Adolf-Hitler-Platz. In den Kommentaren findet ihr beide Originalbilder, sowie eine Aufnahme der früheren Styrumer Eisenindustrie.

Babcock-Gelände an der Duisburger Straße

Weiter geht es auf der Zeitreise durchs Oberhausener Stadtbild: Dazu begeben wir uns dafür auf die Duisburger Straße. Die historische Aufnahme der Fotografin Ruth Gläser stammt aus dem Jahr 1962 und zeigt das Firmengelände von Babcock. Während das Unternehmen in dieser Zeit florierte, folgten danach Höhen und Tiefen, die dann in der Insolvenz des Konzerns Babcock-Borsig im Jahr 2002 mündeten. Ab dem Jahr 2017 wurde auf dem Gelände das Quartier 231 entwickelt. In dem Zuge wurde dann das markante Hochhaus mit dem Babcock-Schriftzug genauso abgerissen wie die alte Gießerei und weitere Hallen. Nun ist an Stelle des Hochauses die offene Zufahrt auf das über 100.000 Quadratmeter große Areal zu finden. Zahlreiche Artikel zu Babcock findet ihr den digitalisierten Oberhausen Jahrbüchern oder auf der Webseite des Quartiers 231.

Wenn man die historische und die aktuelle Aufnahme vergleicht, fällt sofort der Strukturwandel auf: Während im Jahr 1962 noch viele Zechen- und Industrieanlagen zu sehen sind, z.B. von Zeche Concordia 2/3 auf dem heutigen BERO-Gelände, sind nun deutlich mehr Bäume und Grün zu entdecken.

Rathaus Schwartzstraße

Wir starten die Zeitreise im Verwaltungszentrum Oberhausen, dem Rathaus auf der Schwartzstraße. Entstanden ist das Bauwerk im Jahre 1930 nach den Plänen von Ludwig Freitag. Damit wird das Rathaus in wenigen Jahren bereits 100 Jahre alt. Die historische Aufnahme zeigt das Rathaus vor dem Jahr 1942, ein genaues Aufnahmedatum ist nicht dokumentiert. In der Zwischenzeit hat sich von Außen wenig an dem 103 Meter langen und 37 Meter breiten Gebäude getan. Lediglich vor dem Rathaus ist es etwas grüner geworden.

Schon gewusst?

Die Schwartzstraße, in der das Rathaus steht, ist nach dem ersten Bürgermeister Friedrich August Schwartz benannt. Seine Amtszeit lief von 1862 bis 1889.